Ein Scheideweg für die Energiespeicherung

Wir gewöhnen uns an Rekordjahre im Bereich der Energiespeicherung, und 2024 bildete da keine Ausnahme. Der Hersteller Tesla installierte 31,4 GWh, ein Plus von 213 % gegenüber 2023, und der Marktforschungsanbieter Bloomberg New Energy Finance hob seine Prognose zweimal an und sagte zum Jahresende fast 2,4 TWh Batteriespeicherkapazität bis 2030 voraus. Das dürfte eine Unterschätzung sein.

Positive Rückkopplungsschleifen und exponentielles Wachstum sind bekanntermaßen schwer vorherzusagen. Der Mensch ist nicht gut darauf ausgelegt, Exponenten zu verarbeiten. Im Jahr 2019 lieferten Pumpspeicherkraftwerke 90 % der weltweiten Energiespeicherleistung (gemessen in Gigawatt), doch Batterien werden diese voraussichtlich im Jahr 2025 überholen und die zugehörige Energiespeicherkapazität (in Gigawattstunden) bis 2030 erreichen.

Batterien sind eine Technologie, kein Brennstoff, und ihre Preisentwicklung verläuft ähnlich wie die von Halbleitern in Solaranlagen und nicht wie die von herkömmlichen Energieanlagen. Laut Forschern des Thinktanks RMI sind die Kosten für Batteriezellen in den letzten Jahrzehnten bei jeder Verdopplung des Marktvolumens um etwa 29 % gesunken.

Eine neue Generation von Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) mit einer Kapazität von „3xx Ah“ – 305 Ah, 306 Ah, 314 Ah und 320 Ah – ist in Produktion gegangen und bietet eine höhere Energiedichte und niedrigere Stückkosten als 280-Ah-Zellen. Aufgrund der ähnlichen prismatischen Bauform war nur eine minimale Umstrukturierung der Produktionslinie erforderlich.

Die schwächer als erwartet ausgefallene Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EV) hat zu einem Überangebot geführt, die Preise für Batterierohstoffe weiter gedrückt und einen intensiven Preiswettbewerb ausgelöst. Im Jahr 2024 sanken die durchschnittlichen Preise für Energiespeichersysteme (ESS) um 40 % auf 165 US-Dollar/kWh – der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Kosten in China sind deutlich niedriger, da die durchschnittlichen ESS-Preise bei einer PowerChina-Ausschreibung über 16 GWh deutlich niedriger lagen.66,3 $/kWh im Dezember 2024.

Langfristiges Überspringen

Sinkende Zellkosten kommen Langzeitspeichersystemen überproportional zugute. Diese Projekte mit ihren teureren Zellkomponenten werden schneller rentabel als erwartet, sodass Standorte mit Langzeitspeichern in den USA und Australien die ein- bis zweistündigen Batterien zur Netzfrequenzregelung und Lastverschiebung überholen.

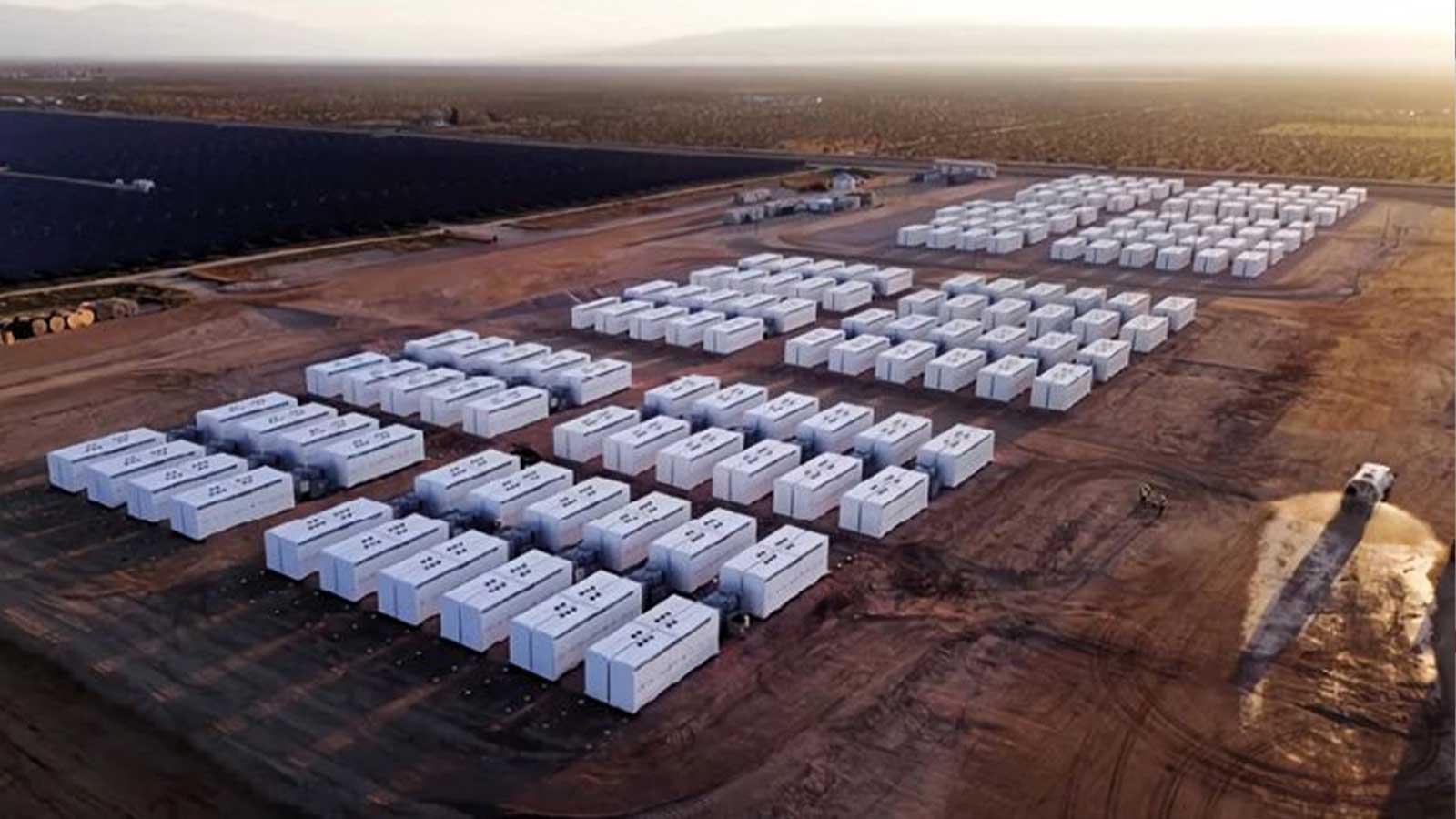

Das Red Sea Project in Saudi-Arabien beherbergt beispielsweise das „weltweit größte Mikronetz“ – ein 400-MW-Solarstromsystem und ein 225-MW/1,3-GWh-Batteriespeichersystem (BESS).

Saudi-Arabien verfügt über Batteriespeicher mit einer Kapazität von 33,5 GWh, die sich im Betrieb, im Bau oder in Ausschreibung befinden – alle mit einer Speicherdauer von vier bis fünf Stunden – und plant im Rahmen seiner Energiestrategie „Vision 2030“ weitere 34 GWh. Damit könnte Saudi-Arabien bis 2026 zu den fünf größten Energiespeichermärkten weltweit gehören. Ähnliche Entwicklungen sind im gesamten Nahen Osten und Nordafrika (MENA-Region) zu erwarten, von Marokko bis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dies positioniert die Region als Exporteur sauberer Energie, und all dies weitgehend unbemerkt von Prognostikern, dank des rasanten Entwicklungstempos.

Lokal und global

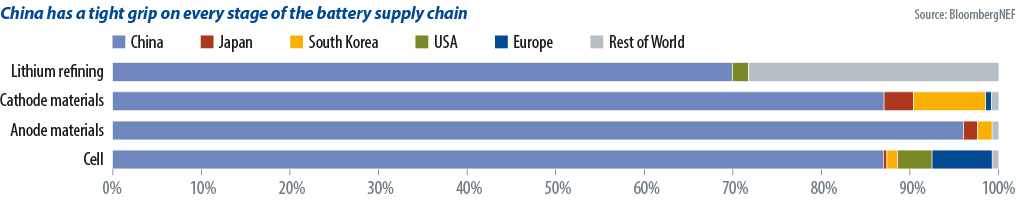

Trotz vielversprechender Entwicklungen werden die Lieferketten für Batterien weiterhin von China dominiert. Versuche, regionale Lieferketten zu stärken, konnten sich im Wettbewerb kaum behaupten. Der Zusammenbruch von Britishvolt in Großbritannien und der Insolvenzantrag von Northvolt in der Europäischen Union verdeutlichen dies. Doch auch in einer zunehmend protektionistischen Welt werden die Bemühungen um eine Stärkung der Batterielieferketten fortgesetzt.

Der US-Inflationsbekämpfungsgesetz (Inflationsreduktionsgesetz) förderte die lokale Herstellung von Batteriespeichersystemen und führte Einfuhrzölle auf chinesische Produkte ein, um Arbeitsplätze zu schaffen und die Importabhängigkeit zu verringern. Diese Maßnahmen bergen jedoch das Risiko einer langsameren Einführung von Energiespeichern im Netzmaßstab und Elektrofahrzeugen aufgrund höherer kurzfristiger Kosten.

China hat mit der Anregung reagiert.einen PlanDas Exportverbot für Kathoden- und Anodenproduktionsanlagen sowie Lithiumgewinnungs- und -raffinierungstechnologien soll eingeführt werden. Selbst bei einer Lokalisierung der ESS- und Batteriezellenfertigung werden die Rohstoffe weiterhin in China konzentriert sein, wodurch der Engpass in vorgelagerte Produktionsstufen verlagert wird.

Im Jahr 2025 könnte sich der globale Energiespeichermarkt in zwei Teile spalten. Protektionistische Märkte wie die Vereinigten Staaten, Indien und die MENA-Region werden lokalen Lieferketten Priorität einräumen, um Arbeitsplätze zu schaffen, während der globale Süden sich auf zollfreie Importe konzentrieren wird, um die Bezahlbarkeit zu verbessern und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

Diese Dynamik erinnert an historische Globalisierungsdebatten wie die Korngesetze des 19. Jahrhunderts. Der Energiespeichersektor steht vor ähnlichen Spannungen zwischen handelsgetriebener Innovation und den Risiken wirtschaftlicher Ungleichheit und Arbeitsplatzverlust.

Weg nach vorn

Das Jahr 2025 markiert daher einen weiteren Wendepunkt für die Energiespeicherbranche. Technologische Fortschritte und sinkende Kosten beschleunigen die Einführung von Energiespeichern und ermöglichen Langzeitspeicher sowie die Realisierbarkeit eines vollständig auf erneuerbaren Energien basierenden Stromnetzes. Die Märkte sind somit zunehmend bereit, ihre Energielandschaften neu zu definieren. Der globale Wettlauf um die Vorherrschaft in der Lieferkette unterstreicht, dass Energiespeicher nicht länger nur eine unterstützende Technologie, sondern eine zentrale Säule der Energiewende sind.

Die durch protektionistische Maßnahmen vorangetriebene Zersplitterung globaler Lieferketten wirft drängende Fragen zur Energiegerechtigkeit und Innovation auf. Wird die Förderung lokaler Produktion die Widerstandsfähigkeit stärken oder den Fortschritt in Märkten, die auf günstige Importe angewiesen sind, verlangsamen und den Engpass lediglich weiter nach vorn verlagern?

Im Umgang mit diesen Dynamiken birgt der Energiespeichersektor das Potenzial, weit mehr als nur die Wirtschaft anzukurbeln – er kann wegweisend dafür sein, wie Branchen Wettbewerb, Kooperation und Nachhaltigkeit angesichts globaler Herausforderungen in Einklang bringen können. Die heute getroffenen Entscheidungen werden weit über das Jahr 2025 hinaus nachwirken und nicht nur die Energiewende, sondern auch die breitere sozioökonomische Entwicklung der kommenden Jahrzehnte prägen.

Veröffentlichungsdatum: 18. Februar 2025